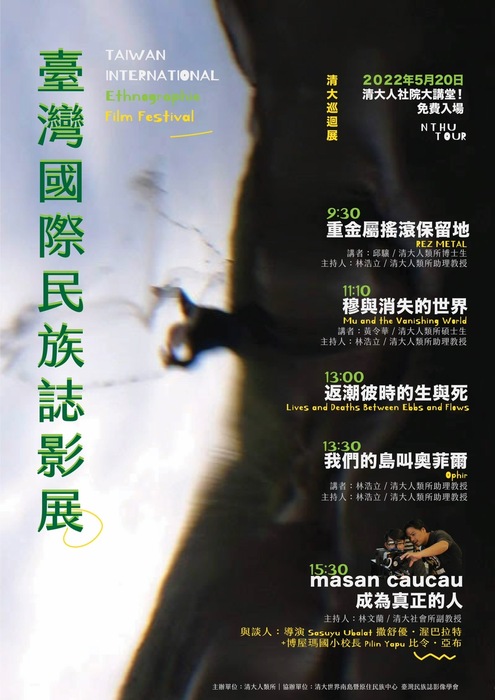

Taiwan International Ethnographie Film Festival NTHU TOUR

臺灣國際民族誌影展

2022 清大巡迴展

Taiwan International Ethnographie Film Festival NTHU TOUR

發想自疫情之下的新日常(New Normals)生活樣貌,二十週年的民族誌影展帶著五部片來到清大人社院大講堂:

《重金屬搖滾保留地》的美國西南部原住民納瓦荷原住民青年,面對高自殺率的社會,決定成立樂團,用搖滾反擊這個社會;《穆與消失的世界》中,獲聯合國難民救援計畫協助的女孩「穆」,幾經掙扎從泰緬邊境的觀光區輾轉來到美國生存,語言不是最大的困境,而是離開後「家」在何方;台灣重量級導演蔡政良巧妙運用感官視域和鏡頭的流動,創造出如《利維坦》視野的《返潮彼時的生與死》;巴布亞新幾內亞的原住民爭取自由、文化和主權從不歇止,殖民留下的痕跡,我們又如何從《我們的島叫奧菲爾》看見他們的意志呢?Sasuyu Ubalat 導演探索排灣族地磨兒民族實驗小學的理念與核心價值,在升學體制逐漸磨耗年輕一代的今天,《masan caucau 成為真正的人》使我們看見那群還未放棄、持續努力在教育領域耕耘的人們。

這麼多精彩的故事,就在你身邊的清華大學,怎麼可以錯過!

時間:5月20日(五)

地點:人社院大講堂 (現場開放免費入場!)

影展片單:

9:30《重金屬搖滾保留地》75min

主持人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

與談人:邱驤(清華大學人類所博士生)

11:10《穆與消失的世界》86min

主持人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

與談人:黃令華(清華大學人類所碩士生)

13:00《返潮彼時的生與死》13min

13:30《我們的島叫奧菲爾》97min

主持人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

與談人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

15:30《masan caucau 成為真正的人》54min

映後座談:

主持人:林文蘭(清華大學社會所副教授)

與談人:導演撒舒優・渥巴拉特 Sasuyu Ubalat、

博屋瑪國小校長比令.亞布 Pilin Yapu

主辦單位:清大人類所(可聯繫:黃令華 0921521374)

協辦單位:清大世界南島暨原住民族中心|臺灣民族誌影像學會

臉書專頁:https://fb.me/e/2ivXagI7K

影片介紹:

《重金屬搖滾保留地》 https://vimeo.com/509448472

《重金屬搖滾保留地》以美國西南部原住民納瓦荷人的保留地為背景。來自保留地的青少年對於家園內貧困的生活,和高自殺率的現象感到非常憤慨。在接觸到重金屬音樂後,這群納瓦荷原住民青年成立了一個樂團,並決定用音樂來反擊這個社會。

導演 阿什坎・索爾塔尼

阿什坎・索爾塔尼是一位美籍伊朗裔的導演兼製片人, 其拍攝風格來自於他對社會議題獨到的視角,尤其索爾塔尼所關心的議題十分廣泛,例如社會住宅、移工,原住民土地權益或是具有反體制元素的音樂等。他的作品有:Long Struggle (2005) 、White Manor(2012) 、I Know You Well (2015) 。

《穆與消失的世界》 https://vimeo.com/180452770

穆是在從小就生活在泰緬邊境的少女,在她成為單親媽媽的這段期間,聯合國恰巧在籌備安置泰緬邊境難民營的計劃。為了符合嚴格的審查條件,她決意背離了自己的母親、部落和文化,一心追求自己和孩子的未來。但是落腳美國的她隨即受到挑戰。現實的衝擊讓她不禁懷疑何處是故鄉?

導演

帕科‧貝爾特蘭

帕科‧貝爾特蘭,西班牙巴賽隆納。極具深厚的藝術專業背景,過去曾與多位藝術家進行全球性的工作。 2006 年,他與潔西卡‧W‧梁合作創建了 DosVelas Pictures,憑藉過去豐富的經驗與極具創造性的天賦,他指導多個音樂錄影帶和紀錄片作品。

潔西卡‧W‧梁

潔西卡‧W‧梁,美國洛杉磯。在美國和中國擁有超過20年的影像製作經驗,曾和 IMAX 和獨立電影聯合製作公司合作。 特別是在美國這段期間,她參與 HBO、派拉蒙影業、華納兄弟和迪斯尼影業等多的知名公司的製作。自 2001 年開始,潔西卡以巴賽隆納為主要的工作環境,為支持部分藝術家、移民和群眾,她在巴賽隆納製作多個獨立影像作品,嘗試藉著影像促進不同觀點的...

《返潮彼時的生與死》https://www.youtube.com/watch?v=UJOXahMUbjo

海岸地區的阿美族人與海洋的關係非常密切,人與海洋形成一種互相定義的存在。其中,潮間帶更是阿美族人與海洋之間互動的空間,在潮來潮往之間,有一個用中文無法描述的潮水階段,阿美族語稱為masia’c,亦即海水在開始要退潮時,到某個階段,趁滿潮來潮間帶覓食的魚群開始出現慌亂的狀態,而此時也是阿美族人趁機撒網捕魚的好時機。海裡的魚,因為求生來到潮間帶,卻也可能致死;阿美族人來到潮間帶,是個求生的賭注,把滿懷盼望的網撒出去,不是魚死,就是人活。masia’c基本上就是一個交織著各種生命與死亡、機會與運氣、興奮與失落的一個大型海洋賭場,部落位於支配社會的邊陲,與都會之間宛若潮間帶與大海之間的關係,在都會海洋中的族人們,在某個特定季節紛紛湧入部落潮間帶吸取文化養分,時間到了,又紛紛地離去回到都市的海洋。是的,有些年輕人被文化的陷阱困住,留下來了,但是,這些留在潮間帶的年輕人,到底是會活下來?還是會慢慢地死去?

導演

蔡政良於2010年取得國立清華大學人類學研究所博士學位,目前任教於國立臺東大學公共與文化事務學系。曾獲美國人類學會東亞人類學會大衛普拉茲媒體獎,第三屆生命永續獎。紀錄片作品有《回來是土地肥沃的開始》(2001年)、《阿美嘻哈》(2005年)、《從新幾內亞到台北》(2009年)、《新大洪水》(2010年)、《高砂的翅膀》(2017年)、返潮彼時的生與死(2019)年等。

《我們的島叫奧菲爾》https://youtu.be/fH-NbfOYH3s

《我們的島叫奧菲爾》描述了一個巴布亞新幾內亞的原住民為了生活、土地和文化,發起一場偉大革命的故事,繼而為開創一個新的國家佈局。一首詩意而戲劇性的頌歌,表達了對自由、文化和主權不可磨滅的渴望;這部電影揭示了二戰以來太平洋地區最強烈的衝突,展現出有形和無形的殖民鏈,以及身心交戰的無限循環。

導演

亞歷山大‧伯曼

亞歷山大‧伯曼是一位來自法國紀錄片製片和編劇。他和奧利維爾‧波萊特共同執導的紀錄片The Panguna Syndrome,在 2017年入圍了法國Albert Londres Prize的決選。2018年,他拍攝了以挪威文化遺產為題的專題紀錄片Norvège:Les Ombres sur la Mer”。

奧利維爾‧波萊特

奧利維爾‧波萊特是駐英國的特派記者,同時也是知名的電影製片與研究員。在近十年的職涯中,他的作品多關注亞太地區企業責任、人權、環境問題和殖民遺產,特別是在巴布亞新幾內亞的援助民社區進行研究。他的作品多次在電影節上獲得肯定,例如《我們的島叫奧菲爾》,以及 The Colonial Syndrome。

《masan caucau 成為真正的人》https://youtu.be/ynaw-gQHhTg

「如果非得要透過『學校』這一條必要的路徑, 那我們就去改變它。」地磨兒民族實驗小學四年級導師楊萍這麼說。

撒舒優・渥巴拉特導演憶兒時在學習過程中,全是以中華文化為主體的教育,彷彿如澳洲「失竊的一代」的學習方式。本片將探討地磨兒民族實驗小學教育的核心價值,分別從教師、家長、學生三者緊密的關係與結構發展故事,來看見當代的族語復振及民族教育的重要。民族教育不 僅僅是文化扎根,更能建立深厚的族群意識和族群自信,雖然耆老已漸漸凋零,族群文化也隨著時代快速流失,面對重重困境的地磨兒實驗小學,還是很努力在當代教育環境中發展出屬於自己的民族課程。

導演

薩舒優・渥巴拉特

導演長期紀錄部落教育文化,本身也是學生家長,透過他的觀察,讓觀眾瞭解教課書換一種寫法,用另外一個角度看見台灣,我們的人在哪裡、我們的世界在哪裡。運用排灣族婚禮的課程,穿插在紀錄片中,從婚禮前的準備工作砍情柴、殺豬等,一切所有課程細節都做到了,到後面說服了大人,可是我們沒有排灣族的民族教育國中、高中甚至是大學,民族教育形成斷層,讓目前在就讀的國小生捨不得...

2022 清大巡迴展

Taiwan International Ethnographie Film Festival NTHU TOUR

發想自疫情之下的新日常(New Normals)生活樣貌,二十週年的民族誌影展帶著五部片來到清大人社院大講堂:

《重金屬搖滾保留地》的美國西南部原住民納瓦荷原住民青年,面對高自殺率的社會,決定成立樂團,用搖滾反擊這個社會;《穆與消失的世界》中,獲聯合國難民救援計畫協助的女孩「穆」,幾經掙扎從泰緬邊境的觀光區輾轉來到美國生存,語言不是最大的困境,而是離開後「家」在何方;台灣重量級導演蔡政良巧妙運用感官視域和鏡頭的流動,創造出如《利維坦》視野的《返潮彼時的生與死》;巴布亞新幾內亞的原住民爭取自由、文化和主權從不歇止,殖民留下的痕跡,我們又如何從《我們的島叫奧菲爾》看見他們的意志呢?Sasuyu Ubalat 導演探索排灣族地磨兒民族實驗小學的理念與核心價值,在升學體制逐漸磨耗年輕一代的今天,《masan caucau 成為真正的人》使我們看見那群還未放棄、持續努力在教育領域耕耘的人們。

這麼多精彩的故事,就在你身邊的清華大學,怎麼可以錯過!

時間:5月20日(五)

地點:人社院大講堂 (現場開放免費入場!)

影展片單:

9:30《重金屬搖滾保留地》75min

主持人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

與談人:邱驤(清華大學人類所博士生)

11:10《穆與消失的世界》86min

主持人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

與談人:黃令華(清華大學人類所碩士生)

13:00《返潮彼時的生與死》13min

13:30《我們的島叫奧菲爾》97min

主持人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

與談人:林浩立(清華大學人類所助理教授)

15:30《masan caucau 成為真正的人》54min

映後座談:

主持人:林文蘭(清華大學社會所副教授)

與談人:導演撒舒優・渥巴拉特 Sasuyu Ubalat、

博屋瑪國小校長比令.亞布 Pilin Yapu

主辦單位:清大人類所(可聯繫:黃令華 0921521374)

協辦單位:清大世界南島暨原住民族中心|臺灣民族誌影像學會

臉書專頁:https://fb.me/e/2ivXagI7K

影片介紹:

《重金屬搖滾保留地》 https://vimeo.com/509448472

《重金屬搖滾保留地》以美國西南部原住民納瓦荷人的保留地為背景。來自保留地的青少年對於家園內貧困的生活,和高自殺率的現象感到非常憤慨。在接觸到重金屬音樂後,這群納瓦荷原住民青年成立了一個樂團,並決定用音樂來反擊這個社會。

導演 阿什坎・索爾塔尼

阿什坎・索爾塔尼是一位美籍伊朗裔的導演兼製片人, 其拍攝風格來自於他對社會議題獨到的視角,尤其索爾塔尼所關心的議題十分廣泛,例如社會住宅、移工,原住民土地權益或是具有反體制元素的音樂等。他的作品有:Long Struggle (2005) 、White Manor(2012) 、I Know You Well (2015) 。

《穆與消失的世界》 https://vimeo.com/180452770

穆是在從小就生活在泰緬邊境的少女,在她成為單親媽媽的這段期間,聯合國恰巧在籌備安置泰緬邊境難民營的計劃。為了符合嚴格的審查條件,她決意背離了自己的母親、部落和文化,一心追求自己和孩子的未來。但是落腳美國的她隨即受到挑戰。現實的衝擊讓她不禁懷疑何處是故鄉?

導演

帕科‧貝爾特蘭

帕科‧貝爾特蘭,西班牙巴賽隆納。極具深厚的藝術專業背景,過去曾與多位藝術家進行全球性的工作。 2006 年,他與潔西卡‧W‧梁合作創建了 DosVelas Pictures,憑藉過去豐富的經驗與極具創造性的天賦,他指導多個音樂錄影帶和紀錄片作品。

潔西卡‧W‧梁

潔西卡‧W‧梁,美國洛杉磯。在美國和中國擁有超過20年的影像製作經驗,曾和 IMAX 和獨立電影聯合製作公司合作。 特別是在美國這段期間,她參與 HBO、派拉蒙影業、華納兄弟和迪斯尼影業等多的知名公司的製作。自 2001 年開始,潔西卡以巴賽隆納為主要的工作環境,為支持部分藝術家、移民和群眾,她在巴賽隆納製作多個獨立影像作品,嘗試藉著影像促進不同觀點的...

《返潮彼時的生與死》https://www.youtube.com/watch?v=UJOXahMUbjo

海岸地區的阿美族人與海洋的關係非常密切,人與海洋形成一種互相定義的存在。其中,潮間帶更是阿美族人與海洋之間互動的空間,在潮來潮往之間,有一個用中文無法描述的潮水階段,阿美族語稱為masia’c,亦即海水在開始要退潮時,到某個階段,趁滿潮來潮間帶覓食的魚群開始出現慌亂的狀態,而此時也是阿美族人趁機撒網捕魚的好時機。海裡的魚,因為求生來到潮間帶,卻也可能致死;阿美族人來到潮間帶,是個求生的賭注,把滿懷盼望的網撒出去,不是魚死,就是人活。masia’c基本上就是一個交織著各種生命與死亡、機會與運氣、興奮與失落的一個大型海洋賭場,部落位於支配社會的邊陲,與都會之間宛若潮間帶與大海之間的關係,在都會海洋中的族人們,在某個特定季節紛紛湧入部落潮間帶吸取文化養分,時間到了,又紛紛地離去回到都市的海洋。是的,有些年輕人被文化的陷阱困住,留下來了,但是,這些留在潮間帶的年輕人,到底是會活下來?還是會慢慢地死去?

導演

蔡政良於2010年取得國立清華大學人類學研究所博士學位,目前任教於國立臺東大學公共與文化事務學系。曾獲美國人類學會東亞人類學會大衛普拉茲媒體獎,第三屆生命永續獎。紀錄片作品有《回來是土地肥沃的開始》(2001年)、《阿美嘻哈》(2005年)、《從新幾內亞到台北》(2009年)、《新大洪水》(2010年)、《高砂的翅膀》(2017年)、返潮彼時的生與死(2019)年等。

《我們的島叫奧菲爾》https://youtu.be/fH-NbfOYH3s

《我們的島叫奧菲爾》描述了一個巴布亞新幾內亞的原住民為了生活、土地和文化,發起一場偉大革命的故事,繼而為開創一個新的國家佈局。一首詩意而戲劇性的頌歌,表達了對自由、文化和主權不可磨滅的渴望;這部電影揭示了二戰以來太平洋地區最強烈的衝突,展現出有形和無形的殖民鏈,以及身心交戰的無限循環。

導演

亞歷山大‧伯曼

亞歷山大‧伯曼是一位來自法國紀錄片製片和編劇。他和奧利維爾‧波萊特共同執導的紀錄片The Panguna Syndrome,在 2017年入圍了法國Albert Londres Prize的決選。2018年,他拍攝了以挪威文化遺產為題的專題紀錄片Norvège:Les Ombres sur la Mer”。

奧利維爾‧波萊特

奧利維爾‧波萊特是駐英國的特派記者,同時也是知名的電影製片與研究員。在近十年的職涯中,他的作品多關注亞太地區企業責任、人權、環境問題和殖民遺產,特別是在巴布亞新幾內亞的援助民社區進行研究。他的作品多次在電影節上獲得肯定,例如《我們的島叫奧菲爾》,以及 The Colonial Syndrome。

《masan caucau 成為真正的人》https://youtu.be/ynaw-gQHhTg

「如果非得要透過『學校』這一條必要的路徑, 那我們就去改變它。」地磨兒民族實驗小學四年級導師楊萍這麼說。

撒舒優・渥巴拉特導演憶兒時在學習過程中,全是以中華文化為主體的教育,彷彿如澳洲「失竊的一代」的學習方式。本片將探討地磨兒民族實驗小學教育的核心價值,分別從教師、家長、學生三者緊密的關係與結構發展故事,來看見當代的族語復振及民族教育的重要。民族教育不 僅僅是文化扎根,更能建立深厚的族群意識和族群自信,雖然耆老已漸漸凋零,族群文化也隨著時代快速流失,面對重重困境的地磨兒實驗小學,還是很努力在當代教育環境中發展出屬於自己的民族課程。

導演

薩舒優・渥巴拉特

導演長期紀錄部落教育文化,本身也是學生家長,透過他的觀察,讓觀眾瞭解教課書換一種寫法,用另外一個角度看見台灣,我們的人在哪裡、我們的世界在哪裡。運用排灣族婚禮的課程,穿插在紀錄片中,從婚禮前的準備工作砍情柴、殺豬等,一切所有課程細節都做到了,到後面說服了大人,可是我們沒有排灣族的民族教育國中、高中甚至是大學,民族教育形成斷層,讓目前在就讀的國小生捨不得...